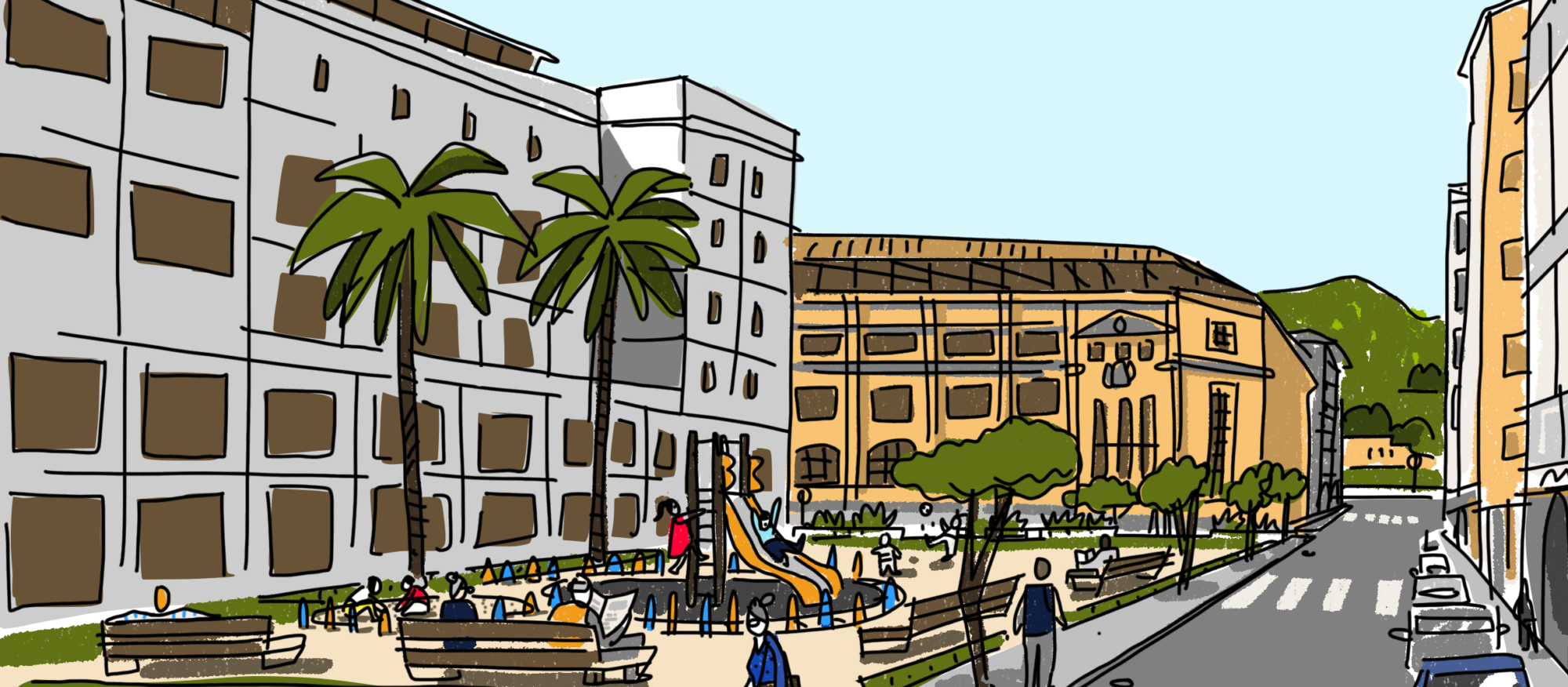

Si pudiésemos viajar hacia el pasado, quizás habríamos podido acariciar la corona de nuestras palmeras. En aquellos años, sabemos que su estatura no era mucho mayor que la de las niñas que jugaban en el patio durante el recreo. Ha llovido mucho desde entonces. El paso del tiempo quiso que crecieran para convertirse en un símbolo del barrio. Las palmeras de Abando. No todo el mundo puede presumir de árboles tan longevos, ellas lo sabían, se mostraban erguidas, solemnes, acogedoras. Normal, ¡que testifiquen las aves! No se oyen, ¿dónde anidan ahora?

Ya no están, nuestras dos palmeras se han ido. Las han arrancado. En su lugar: dos grandes y a su vez diminutos boquetes recogen su ausencia y el dolor de la gente, su gente, que durante todos estos meses, muchos meses, hemos hecho lo imposible por evitar lo evitable. No lo hemos conseguido. Es el fracaso del Sistema, el brindis entre el mediocre y la codicia.

Una piña de vecinas y vecinos estuvimos con ellas mientras perforaban la tierra a su alrededor, atravesaban raíces, desenraizaban el resto, las anclaban, las dejaban desplomarse, cubrían su corona, las izaban por encima del muro y de la valla, las depositaban sobre el camión y se perdían en la distancia. Dos días han fulminado el trabajo de cien años.

Son los tiempos que corren, los gestores que tenemos, la iglesia que nos ha tocado, el puño sobre la mesa. No es la ciudadanía, ni los mayores paseando, ni el sonido de voces infantiles, ni el verde, ni el aire. Tampoco es el cielo. No, esto no es lo que importa y sin embargo es lo más importante.

P.S. Si quieres despedirte de ellas, acércate al seminario de Derio. Justo al lado, en la campa de la discordia, verás qué solas y descontextualizadas se encuentran. Aún están allí.